कम्युनिज़्म: वैचारिक विकृतिकरण का परिचय

समाजशास्त्री सिमोन वेल ने बिल्कुल सटीक कहा था कि "असल में मार्क्सवाद स्वयं एक धर्म है, एक ऐसा धर्म जिसे जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया। इस नए धर्म में केवल वही फंसे जो स्वयं को बुद्धिजीवी कहलवाते थे।"

Total Views |

संत तुलसीदास जी की उक्ति 'शास्त्रं सुचिंतित पुनि पुनि देखिए' गागर में सागर बनने वाली है, जिसके अर्थ अनुसार महत्वपूर्ण, गंभीर और महान रचनाओं को पढ़ना ही नहीं, अपितु बार-बार पढ़ना भी आवश्यक है।

एक बार पढ़ी गई बातें प्रायः मस्तिष्क से निकल जाती हैं, जिसके कारण उनका संपूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता, तथा बार-बार पढ़ने से अक्सर नए सत्य की अनुभूति होती है।

इसीलिए संत तुलसीदास जी सुचिंतित शास्त्रों को बार-बार पढ़ने का विचार देते हैं।

इसी बात को कवि जॉर्ज सैंटायना ने कहा था, 'जो अतीत को याद नहीं रखते, वे उसे दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं।'

यह बात उक्त समय तथा वर्तमान की कई घटनाओं एवं विचारों के लिए सच है, परंतु कई बार साहित्यों का पुनः प्रकाशन न होना तथा साहित्य ग्रंथों को न पढ़ना युवा पीढ़ी को अपने इतिहास से दूर करता है, जिस कारण वैश्विक विचारों का प्रभाव उन पर बढ़ने लगता है।

सनातन के विषय में यह बात संपूर्ण सत्य है क्योंकि स्वधर्म पालन में ही हिंदुओं का सारा ध्यान रहा, जिस कारण वे वैश्विक घटनाओं तथा वैश्विक विचारों से अक्सर अनभिज्ञ रहे।

'आत्मवत सर्वभूतेषु' के विचार पर हिंदू समाज सारे विश्व के मनुष्यों को अपने जैसा ही समझता है।

शायद वह यह मान चुका है कि विश्व के बाकी सभी व्यक्ति भी इसी प्रकार के विचारों से युक्त होंगे।

परंतु हिंदू बुद्धिजीवियों को यह समझने में गलती हुई कि विश्व में अनेकों ऐसे विचार तथा मजहब हैं, जो अपने समान किसी दूसरे विचार तथा मजहब को नहीं समझते।

वे उन्हें अपने विचारों तथा मजहब में मिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।

इस घातक विचार को सही से न समझ पाने का ही नतीजा अखंड भारत ने टुकड़ों के रूप में विभाजित होकर सहा तथा वर्तमान दृष्टिकोण में भी भारत के अनेकों प्रांतों में यही विचार पुनः सिर उठा रहा है।

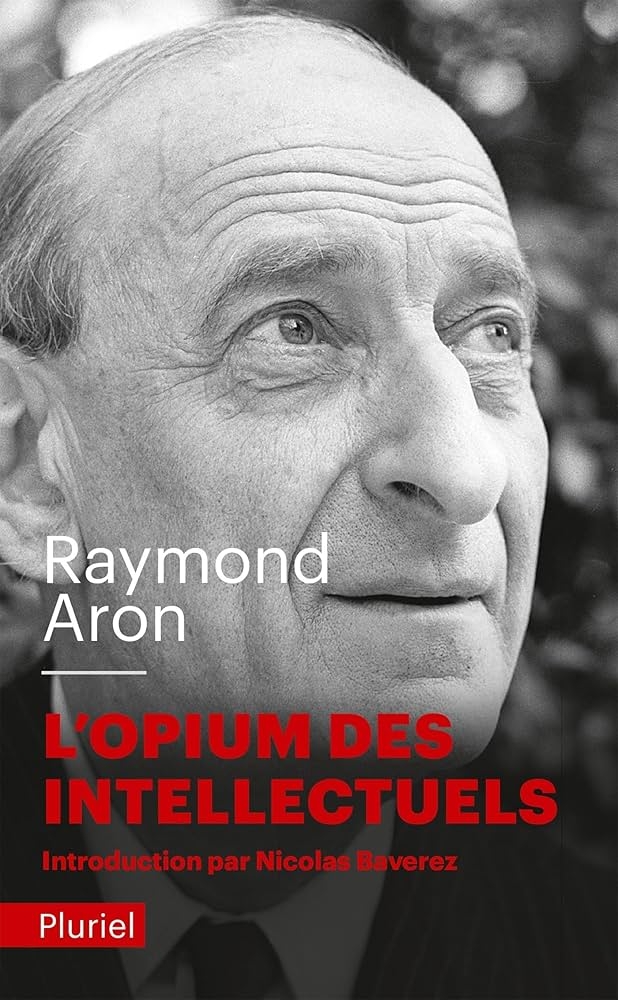

भुलाए गए प्रमुख ग्रंथों में समाजशास्त्री तथा दार्शनिक रेमंड एरो द्वारा लिखित ग्रंथ 'ओपियम ऑफ़ द इंटलेक्चुअल' (बुद्धिजीवियों की अफीम) भी है।

इस पुस्तक का शीर्षक मूलतः कार्ल मार्क्स की वैचारिक टिप्पणी का प्रतिउत्तर था, जो धर्म को लोगों की अफीम कहती थी।

समाजशास्त्री सिमोन वेल ने बिल्कुल सटीक कहा था कि "असल में मार्क्सवाद स्वयं एक धर्म है, एक ऐसा धर्म जिसे जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया। इस नए धर्म में केवल वही फंसे जो स्वयं को बुद्धिजीवी कहलवाते थे।"

वैश्विक स्तर पर लगभग सभी विश्वविद्यालय इसी नए वैचारिक धर्म में लिपटे पड़े हैं। यही नहीं, भारतीय समाज के अनेक प्रोफेसर, लेखक, कवि, कलाकार तथा संपादक भी इसी बीमारी से पीड़ित हैं।

कानों को लुभाने वाले विचार, आदर्श तथा लक्ष्य अक्सर हवाई बौद्धिकता के आधार पर प्रस्तुत कर युवाओं को आकर्षित किया जाता रहा है, परंतु किसी भी विचार का मानवीय तर्क और विवेक से कोई संबंध नहीं होता।

ज़मीनी सच्चाई से दूर यह विचार केवल ताश के पत्तों का किला है, जो तर्कशील विचारों की एक हवा के झोंके से अक्सर ढह जाता है।

परंतु ऐसे तर्कशील बौद्धिक को प्राप्त करने के लिए इतिहास तथा संबंधित साहित्यों का अध्ययन अति आवश्यक है।

मार्क्सवाद की विचारधारा पर एरो लिखते हैं कि वह (मार्क्सवाद) नैतिकता भरी निंदा और ऊंची घोषणाओं से सर्वोत्तम आदर्श की मांग करने तथा उसी परिकल्पना के अनुसार वर्तमान स्थितियों का मूल्यांकन करता है।

उन्होंने समानता और स्वतंत्रता के अमूर्त आदर्शों के नजरिये से दार्शनिक, अस्तित्ववादी विश्लेषण की बजाय जिम्मेदार कथन को अति लाभदायक माना।

(पुस्तक: बुद्धिजीवियों की अफीम, लेखक: शंकर शरण, पृष्ठ: 15)

एरो के अनुसार बुद्धिमता उस स्थिति में बेहतर राह चुनने में है, जब सर्वोत्तम राह उपलब्ध न हो और वस्तुतः मानवता के सामने हमेशा यही स्थिति होती है।

पुस्तक ओपियम ऑफ़ द इंटलेक्चुअल में लेखक 'विचारधारा के पद्य' को 'यथार्थ के गद्य' के स्तर पर उतारने का प्रयास करता है।

उनके अनुसार क्रांति, वामपंथ तथा सर्वहारा के मिथक इसलिए सम्मोहक लगते हैं क्योंकि उनमें कविता सा आकर्षण है। (पुस्तक: द डेविल्स, लेखक: दॉस्ता एवस्की)

ऐसे मिथकों से यह भ्रम उत्पन्न होता है जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड में सब कुछ संभव है, जिससे सामाजिक और आर्थिक क्रांति से संपूर्ण मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।

परंतु वास्तविकता में यह केवल एक तर्कहीन सम्मोहक वाक्य है, जो सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन सीमित जानकारी पर आधारित होते हैं।

उक्त परिकल्पनाएं यदि ऐतिहासिक अनिवार्यता के मिथक के साथ जुड़ जाएँ—जो मार्क्सवाद-लेनिनवाद-स्तालिनवाद ने किया—तो यह सब मिलकर विचार व व्यवहार में भयंकर बौद्धिक तानाशाही का नशा पैदा करते हैं।

जिस प्रकार अफीम शरीर पर काम करती है, ठीक उसी प्रकार यह बौद्धिक भी पहले तो व्यक्ति को खुश, हल्का और मगन बनाकर आनंदित करती है, लेकिन बाद में सुन्न कर देती है।

इस क्रांतिकारी विचारधारा के जज़्बे में लिप्त होकर मानव समाज की प्रगति को समझा नहीं जा सकता क्योंकि कभी कुछ विचार महत्वपूर्ण होते हैं, कभी नहीं।

जिसके आधार पर यह माना जा सकता है कि वैचारिक तौर पर उन्नति और दोष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

“महान दार्शनिक अरस्तू लिखते हैं कि सबसे शानदार, चमकदार और आकर्षक प्रतीत होने वाले उत्तर ही सबसे बुरे और दुष्टतापूर्ण होते हैं।”

कम्युनिज़्म पश्चिमी विचारों का एक दूषित स्वरूप है, जो प्रकृति पर जीत तथा साधारण लोगों की हालत सुधारने की महत्वाकांक्षा रखता है, परंतु वैचारिक आलोचनात्मकता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त करता है।

वर्तमान समय में समाजविरोधी टूलकिट आधारित वैचारिक युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति में केवल सामान्य व्यावहारिक बुद्धि, विवेक और तर्कशीलता ही मानव सभ्यता को बचा सकती है।

लेख

रजत भाटिया

स्तंभकार - Writers For The Nation